超介です。

サバイバー(survive(切り抜けて生き残る)→surviver(生き残った者))という言葉をトリイ・へイデンという作家(代表作に「シーラという子」「タイガーと呼ばれた子」があります)の日本での講演をまとめた本で知りました。

虐待を受けたあとで、あるいは虐待的な環境にいつつも、人生に向かい合い生きつづける人がサバイバーです。シーラには車の中で泣いたがゆえに母親に捨てられたという記憶が刻み込まれています。それでつらい虐待にあっても「泣かない」ということを守り続け、他人とのコミュニケーションをも取れなくなった幼女として「シーラという子」に登場します。彼女は教室に入るなり、部屋の隅の家具の下に一日中もぐりこみ、出てこようとも、話そうともしなかったのです。生き残るために彼女はそうしました。

虐待というほどでなくとも、人生のある期間、ときにはつらかったり、孤独感にさいなまれたり、悲観的になって世界をうらむようなことはあるでしょう。そして心に傷を抱えたまま生きることもあります。

そのようなときでもsurviveし、乗り越える人がいます。そのような人には何が起こっているのでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

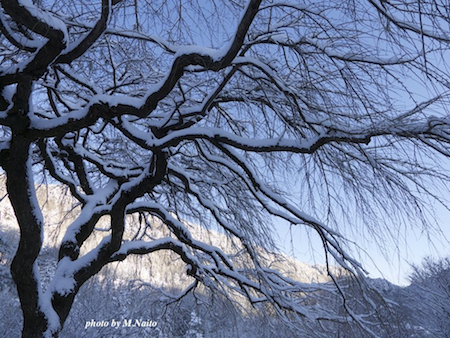

私の生家は丹波山地の谷間にあり、庭から数十メートル、北以外の方向に進めば、畑、雑草地、隣家等を経て山林に入り、その後、緩やかな丹波山地が続きます。

その山林の中に、かつて人が生活していたらしき痕跡があります。周りを雑草や木の葉、竹葉、腐葉土に覆われた石積みやら穴(井戸の跡)があります。

そこには昔(たぶん江戸から明治にかけて)屋敷や、畑があり人が住んでいたのです。が、もうそのことは誰も知らず、もちろん記載された本もありません。その辺りは私の先祖が継承してきた土地なので、私につながる人たちの生活跡であると思います。

百年以上前に、屋敷、農地があり人々が明るい空の下で生活していましたが、長い年月を経、山林の中に埋もれてしまいました。現在の様子を目の当たりにしつつ、その時の様子を思う時、私の中で、そこのほうにある、なにかの感情がゆれました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

松山が好きになっていることに気がついたのは一瞬でした。こちらに来て10数年以上たった、ある日の午後、建物の階段をおりて、四国山地の山々を見たときに、この地域が好きになっていることに気がつきました。そのときも、何かの感情がゆれたことを覚えています。それは、車の運転になれ、タイヤやらフロント、ハンドルが体の一部になったことを感じるのと同じ様でした。その土地が体の延長になったかのような親しい感じ。

丹波にも愛媛にも過去から現在まで、多くの人がそこに住んでいて、そこは単なる空間ではなくて、人々の生活の場であり、人が作ってきた有形無形のものがあふれています。世界も人も一緒に変化しつつ時が流れて、時の、その経過の力でつながっていくものがあります。あたり前ですがそれを実感する、しないでは大違いで、感ずるとき、その人の世界に対する態度、生きかたが変わり始めると思うのです。

つらいときがあります。弧独感にとらわれ、辛い世界の中で生きていくことから脱出したいと思うとき。思いが通じる世界ではなく、愛してほしい人から、愛されずに、時には虐待された子供のように、心が傷つき、世界に対するあきらめがおこるとき。でも、我慢し、挑戦し、大きく感情をも揺らせながらでも生きていく・・・・・・そうできれば・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人は変わり続けていくことができます。愛されなくとも、いつかは愛すことができたり、我慢をしたりしていくうちに、時間が過ぎていくうちに、世界とうまくつきあうことができるようになると思うのです。

![20120124-P1221112[1].jpg 20120124-P1221112[1].jpg](http://www.jyda.jp/blog/media/33/20120124-P1221112[1].jpg)